El término abdomen agudo se refiere a una serie de condiciones patológicas que se originan más o menos bruscamente dentro de la cavidad abdominal del niño y que se manifiestan por dolores abdominales de características variables, hipersensibilidad regional o total (superficial o profunda) en la exploración de dicha cavidad y la adicción de una sintomatología que indica trastornos en la mortalidad del tracto digestivo intrabdominal, como náusea, vómito, estreñimiento o diarrea. La comprobación de este conjunto de síntomas y signos en un niño hará adecuado también el término de síndrome de abdomen agudo con el que están familiarizados muchos pediatras. La expresión de abdomen agudo es tan basta que, por sí sola, no podría englobar a una serie de circunstancias intrincadas que facilitaran su clasificación ni tampoco tiene la especificidad diagnóstica que pudiera lograr una terapéutica causal, pero en cambio cuenta con eventualidades muy frecuentes en la infancia, que requieren la premura diagnóstica y exigen la inmediata instauración de medidas apropiadas para lograr un tratamiento correcto y definitivo.

El abdomen agudo constituye uno de los pilares básicos sobre los que se soporta el puente entre la duda diagnóstica y el tratamiento consecuente, que de cualquier manera hace que se ponga en él toda la atención, más aún en los grandes centros institucionales, en donde dichos casos se suscitan frecuentemente y es necesario aceptar o rechazar en un tiempo prudente.

Si los dolores abdominales constituyen los primeros datos propedéuticos que hacen suponer un abdomen agudo se comprenderá que muchos síndromes dolorosos abdominales, catalogados como dolores abdominales crónicos o recurrentes, en un momento dado pueden producir un cuadro como el de referencia y por qué dicha cronicidad dolorosa se debe investigar de manera similar aunque conducida de modo diferente en cuanto al factor tiempo.

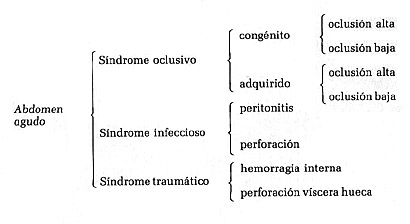

Se ha pretendido hacer la división del abdomen agudo en el niño en dos grandes categorías:

Con ellos se desea destacar el tratamiento por seguir, o mejor dicho, de decidir una conducta inmediata en la cual se elegirán los procedimientos instrumentales o los recursos médicos como primera instancia ya que la comprobación solo es permisible después de la valoración exhaustiva de los resultados de los diferentes estudios solicitados y, por lo tanto, el método terapéutico por seguir sólo se podrá determinar con la apreciación diagnóstica certera. De aquí que muchos autores continúen pensando en la conveniencia práctica de denominar a este proceso como abdomen agudo.

En la práctica pediátrica diaria existe una gran diversidad de condiciones patológicas que son capaces, en un momento dado de su evolución, de manifestarse por un cuadro de abdomen agudo que para su aclaración etiológica requiere una secuencia apropiada de estudio y de manejos terapéuticos iniciales. Las condiciones más frecuentes de este tipo se muestran en el cuadro.

En virtud de las dimensiones del niño y sus particularidades fisiológicas, en las que las funciones vegetativas son las únicas representantes, la evaluación de los síntomas subjetivos resulta en extremo difícil, a tal grado que en el recién nacido y en el lactante el dolor sólo se puede suponer por el llanto intenso y crítico, por la flexión fetal de sus extremidades, por la palidez tegumentaria y, si acaso dilatación pupilar en pacientes mayorcitos.

Los lactantes y los preescolares no tienen capacidad de localizar con precisión dolores espontáneos ni de proporcionar sus características, con lo que uno de los datos capitales del abdomen agudo se obtiene en forma confusa y ambigua. La colaboración exploratoria es mínima en los niños pequeños y muy deficiente en los mayorcitos, en los que comúnmente existe resistencia al examen (a pesar de la paciencia del explorador), que se manifiesta por contracción voluntaria de los músculos de la pared abdominal, lo que hace incierta la presencia o la ausencia de la contracción refleja de la defensa muscular y de la sensibilidad dolorosa en un punto determinado. Los síntomas y los signos del padecimiento son referidos en una forma muchas veces imprecisa y subjetiva por los familiares o el personal que cuida al niño.

A pesar de dichas desventajas, el explorador buscará los datos fidedignos que le interese aprovechar; además, deberá conseguir la confianza de los familiares, por lo que resultará útil dedicarles unos cuantos minutos en frases de comprensión y alivio. Para explorar al pequeño se recurre a toda una serie de artimañas, como explorarlo durante el sueño, palparlo a través de sus sábanas y distraerlo para oprimir sus regiones dolorosas sospechosas. El tacto rectal es de innegable ayuda en la práctica sistemática; se recomienda realizarlo antes de otros reconocimientos molestos, como la exploración de cabeza mediante instrumentos y otros estudios preoperatorios que inquietan al niño y propician su autodefensa. Es posible que al tacto rectal no se descubra nada importante para la clínica o, por el contrario, que aporte datos de sensibilidad dolorosa focalizada, hipertemia, empastamiento, tumoraciones o material purulento hemático o mucoideo.

El recuento leucocítico y eritrocítico, así como algunas determinaciones hematológicas de urgencia, servirán para constatar alguna alteración acorde con el cuadro clínico supuesto. El examen general de orina y, en especial, el estudio del sedimento muchas veces detectarán condiciones patológicas que exijan un nuevo examen.

El estudio imagenológico simple y ocasional, con medio de contraste, aporta una ayuda de gran valor en los casos extremos en que la clínica sitúa al padecimiento entre las conductas terapéuticas.

Habrá otros estudios específicos acordes con las modalidades impuestas por la condición patológica de base, que se efectuarán nuevamente a fin de revalorar si las descompensaciones del paciente pudieran ser las causantes del abdomen agudo, si se ha establecido una secuela propia, o bien si el niño es presa de una complicación concomitante y diferente.

Enfermedades que pueden producir un cuadro de abdomen agudo.

|

Infecciosas |

Parasitarias |

Hematológicas |

Digestivas |

De la colágena |

Metabólicas y endócrinas |

Por insuficiencia suprarrenal aguda |

Por intoxicaciones |

Otras |

|

Íleo paralítico por enteritis |

Amisbiasis |

Púrpuras trombocitopénicas |

Píloroespasmo |

Fiebre reumática |

Diabetes |

Hiperlipoproteinemias familiares |

Plomo |

Cuerpos extraños Vaginales Intestinales |

|

Infartación intestinal por enteritis |

Ascariasis |

Anemias hemolíticas |

Síndrome de absorción intestinal defectuosa |

Lupus eritematoso generalizado |

Hiperparatiroidismo |

Dismenorreas |

Mercurio |

|

|

Neumoatosis |

Triquinosis |

Leucemias |

Cólico vespertino de los tres primeros meses |

Artritis reumatoide |

Vómitos cíclicos acetonémicos |

Ooforosis precatamenial |

Arsénico |

Yatrógenas

Cortisona Antibióticos Otras medicinas |

|

Neumonía lobar |

Giardiasis |

Hemofilia |

Colon irritable |

Esclerodermia |

Ruptura folicular |

Talio |

||

|

Adenovirosis |

Fasciolasis |

Úlcera gástrica o duodenal |

Esponditis anquilosante |

Piquetes de insectos |

Traumáticas

Contusión abdominal |

|||

|

Linfadenitis mesentérica |

Procesos inflamatorios crónicos |

Poliarteritis modular |

||||||

|

Hepatitis |

Pancreatitis |

Cardiovasculares Insuficiencia cardiaca |

||||||

|

Meningitis |

||||||||

|

Otitis medias |

Nerviosas

Tumores de médula Abdominalgia periódica Epilepsia Epilepsia abdominal |

|||||||

|

Intoxicaciones alimentarias |

||||||||

|

Botulismo |

Psicosomáticas Neuropatías de diversa índole |

|||||||

|

Pielitis y pielonefritis |

||||||||

|

Pleuresía derecha |

Alérgicas

Alimentarias Respiratorias |

|||||||

|

Colecistitia |

||||||||

|

Peridarditis |

||||||||

|

Gripe |

||||||||

|

Escarlatina |

||||||||

|

Sarampión |

||||||||

|

Varicela |

||||||||

|

Psoítis |

||||||||

|

Mialgia epidérmica |

||||||||

|

Herpes zoster |

||||||||

|

Linforreticulosis benigna |

Ahora bien, el abdomen agudo bien tipificado en un niño escapa a la conducta expectante del internista para ceder su valoración al cirujano. Generalmente se acepta que el abdomen agudo que requiere un manejo por el personal de cirugía, toma en cuenta tres condiciones con sus correspondientes subdivisiones.

Síndrome oclusivo, infeccioso y traumático

Síndrome infeccioso. En este síndrome la peritonitis indica la reacción inflamatoria de la serosa intrabdominal en la que suelen estar presentes, fiebre, dolor, abolición de los reflejos superficiales de la pared, hiperestesia e hiperbaralgesia, defensa muscular acentuada y empastamiento regional. En toda serosa inflamada, el músculo subyacente se hace receptivo, por lo que los transtornos motrices no se hacen esperar, ya sea en forma de parálisis de los segmentos intestinales, que es lo más frecuente, o en forma de crisis hiperreactivas con despeños diarreicos. El examen hematológico revela leucositosis hasta de 15 000 a 20 000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, con una tendencia neutrófica acentuada, constancia de formas inmaduras o jóvenes y granulaciones tóxicas.

En el estudio imagenológico se aprecian segmentos de distribución anormal del aire intraluminal, engrosamiento parietal de asas, ausencia de líneas preperitoneales y, en ocasiones, líquido libre en la cavidad.

La perforación intestinal es una de las causas que, con mayor frecuencia, ocasiona la peritonitis del niño, por lo que su cuadro sindromático va generalmente precedido de los fenómenos peritoníticos descritos o cursa concomitante con ellos. La falla en la contigüidad de la pared intestinal se produce por defectos parciales congénitos de la musculatura intestinal, por fenómenos líticos primitivos o por procesos sépticos locales capaces de desencadenar isquemia, anoxia tisular, infarto y necrosis gaseosa que propician la reptura de la víscera afectada. El meteorismo generalizado, si es que no ha habido coalescencia sobre el sitio perforado, y especialmente el signo de Jobert, o sea, el borramiento de la matidez hepática, son buenos indicadores de la perforación gastrointestinal.

La biometría hemática por lo regular revela leucocitosis, aunque si se tuvo la oportunidad de obtener una cuenta leucocitaria anterior es posible observar una declinación de dicha leucocitosis, por efecto de la respuesta tóxica.

La radiología simple toracoabdominal, en posición erecta, mostrará el aire que haya escapado de la luz gastrointestinal, acumulado por debajo del diafragma, lo que origina la típica imagen semilunar radiotransparente subdiafragmática, en contraste con la opacida pélvica. A esta imagen característica, según la etiología y el tiempo de evolución transcurrido, se podrán agregar los contornos indicativos de niveles hidroaéreos y líquido libre en la cavidad.

Síndrome traumático. Éste es de mucho menor incidencia que los dos síndromes restantes y entre sus antecedentes se incluye casi siempre el efecto de un traumatismo, que en el mejor de los casos puede referirse directamente al abdomen. El síndrome muestra una predilección lógica por los niños en edad escolar, en los que los accidentes de tránsito, las caídas y las riñas desempeñan una función etiológica importante, pero no por esto dejan de considerarse los descuidos preterintencionales hacia los niños menores e, incluso, las rupturas de órganos durante el mecanismo del parto.

El síndrome traumático infeccioso trata de exponer las secuelas consecutivas a la perforación de víscera hueca digestiva o urinaria, por lo que además de los antecedentes traumáticos se instala un cuadro séptico similar a los recién descritos.

En cambio, el síndrome de hemorragia interna requerirá ser más preciso en cuanto al agente productor del traumatismo y el sitio de su mayor impacto, para poder imaginar cuáles son los órganos principalmente afectados. La ruptura de vísceras macizas como el riñón, el bazo y el hígado es la que más contribuye a ocasionar hemorragia interna, y menos comúnmente, las lesiones de troncos vasculares, como los de la arteria mesentérica. Algunas lesiones cursan con pérdida importante de sangre desde un principio, y si no se recuperan dichas pérdidas, habrá choque hipovolémico; sin embargo, otras se exhiben con rasgos clínicos de anemia, según la velocidad, la cantidad y la duración de la pérdida hemática.

El estado de choque por hemorragia provoca fenómenos hemodinámicos y bioquímicos que se manifiestan clínicamente por taquicardia, hipotensión, lividez, hipotermia y estupor mental, que requieren una valoración urgente mediante otros procedimientos complementarios a la clínica. La presión venosa central denota cifras persistentemente bajas y se debe registrar de inmediato; la investigación de la hemoglobina y del hematrocito, repetida tantas veces como sea necesaria, indica parcialmente las pérdidas sanguíneas; el estudio electrocardigráfico será un elemento indirecto de juicio de la isquemia cardiaca y de la de otros órganos; por último, el estudio radiológico es imprescindible para descartar la coexistencia de otras lesiones intrabdominales o a distancia.

Síndrome de oclusión intestinal. Este síndrome presenta manifestaciones discretas, moderadas (suboclusión) o severas, predomina en su presentación sobre el resto de los factores de abdomen quirúrgico en los servicios pediátricos y poniendo a prueba los conocimientos pediátricos medicoquirúrgicos del personal.

El obstáculo completo o parcial a la progresión del contenido intestinal no se aparta de la etiología general que reconoce a las variedades siguientes:

El íleo mecánico está representado por todas aquellas circunstancias externas o internas, con o sin transtornos circulatorios iniciales, que suprimen la luz del intestino. El íleo paralítico está denominado por todas las contingencias capaces de provocar, por inflamación o dolor, un reflejo inhibitorio sobre los nervios del intestino como sucede en las infecciones peritoneales, en las hemorragias internas y en el posoperatorio, principalmente. En cambio, el íleo metabólico tiende a producir una parálisis intestinal y tiene como factor etiológico común el desequilibrio hidroiónico con baja de potasio, consecutivo a procesos enterales y, ocasionalmente, respiratorios, por lo que el uso del término "íleo metabólico" para este tipo de eventualidades continúa difundido en el lenguaje pediátrico.

Las alteraciones isquémicas, anóxicas y otras resultantes de la infección, favorecen la absorción anormal de ciertas sustancias (aminoácidos, polipéptidos y toxinas bacterianas) de donde se establece un círculo vicioso tóxico que hace persistir al íleo, si no se maneja convenientemente.

Las oclusiones congénitas se manifiestan desde la vida intrauterina hasta los primeros meses o años, para ceder su predominio a las oclusiones adquiridas, ya en el niño mayorcito. En las oclusiones altas se reconoce la obstrucción desde el píloro hasta el yeyuno, y las oclusiones bajas presentan el obstáculo desde el yeyuno hasta el ano. Si se considera al esfínter pilórico como la porción inicial del intestino, la hipertrofia congénita del píloro ocupa el primer lugar en frecuencia de las oclusiones altas, seguida por las malrotaciones con variedad ciego no descendido y las atresias duodenales. De las oclusiones bajas, las anomalías anorrectales ocupan el primer lugar, seguidas por las invaginaciones intestinales y la atresia de íleon.

El síndrome de oclusión intestinal reúne las siguientes características:

El vómito es más frecuente a medida que la oclusión es más alta y está ausente o se presenta tardíamente entre más baja es la misma. Al comienzo del vómito se observarán los alimentos recién ingeridos, más tarde el contenido será mucobilioso y, en los estadios avanzados, se tornará francamente meconial o porráceo, y su calidad variará de acuerdo con la edad del pequeño.

La distensión abdominal podrá ser total o parcial. Cuando la obstrucción se inicia, la delimitación podrá hacer suponer el sitio, pero en las oclusiones avanzadas o mal conducidas, la distención generalizada es la regla, tanto más si se recuerda lo exiguo de la capa muscular del tracto digestivo del lactante.

Las alteraciones que se deben considerar como posibles productoras del síndrome oclusivo en el niño y que requieren un tratamiento quirúrgico.

|

Congénitas |

Adquiridas |

||

|

Altas |

Bajas |

Altas |

Bajas |

|

Hipertrofia congénita del píloro |

Malformaciones anorrectales |

Bridas posoperatorias |

Invaginación intestinal |

|

Malrotación intestinal variedad ciego no decendido |

Atresia o estenosis de íleon |

Cuerpos extraños |

Formas oclusivas de la apendicitis |

|

Atresia y estenosis duodenal |

Agangliosis |

Formas oclusivas de la peritonitis plástica |

|

|

Páncreas anular |

Divertículo de Meckel |

Ascariasis |

|

|

Atresia y estenosis de yeyuno |

Vólvulo |

Hernia estrangulada |

|

|

Duplicación duodenal |

Neoplasias (quiste mesentérico) |

Bridas posoperatorias |

|

|

Atresia congénita prepilórica |

Duplicaciones de intestino Íleo meconial Síndrome del tapón meconial Hernia transmesentérica Hernia interna |

|

Oclusión vascular mesentérica |

|

Fecalomas |

|||

Aunque en ocasiones ciertos cuadros oclusivos van precedidos de despeños diarreicos o seudodiarrea, lo común es observar que el niño no ha defecado e, incluso, el fonendoscopio aplicado en la pared abdominal no detecta ruidos hidroaéreos en el íleo paralítico y sí, en cambio, un peristaltismo intestinal hiperactivo en el íleo mecánico. En los grandes centros hospitalarios no es común observar el dibujo de asas o peristaltismo intestinal visible.

A todo lo anterior se agrega un estado de gravedad ocasionado por deshidratación, transtornos electrolíticos, desajustes acidobásicos, infección e intoxicación, que le dan al niño un aspecto exterior particular, de acuerdo con el predominio del desequilibrio presente.

Ante las sospechas será necesario recurrir de inmediato a las siguientes medidas terapéuticas, mientras se solicitan los estudios paraclínicos complementarios:

Los datos casi patognomónicos en el estudio radiológico serán la presencia de niveles hidroaéreos, la distensión de segmentos intestinales y la separación de asas. La detención en diversas placas del material de contraste, aunado a los hallazgos anteriores, harán más precisables en ciertas condiciones el sitio de la oclusión.

A excepción del íleo metabólico, tanto espástico como adinámico, el tratamiento de todo síndrome oclusivo deberá ser quirúrgico y urgente.

Las vías de acceso dependerán de la entidad nosológica causante y variarán de acuerdo con la topografía oclusiva y la edad del niño; sin embargo, la laparotomía pararrectal o transrectal, mediana y derecha se utiliza mucho en la generalidad de los casos.

El periodo posoperatorio no será sino la continuidad del preoperatorio, con las variantes propias de cada caso particular. Estas medidas tenderán a normalizar lo más pronto posible las constantes orgánicas del niño.