Palpación

Para explorar al niño por medio del sentido del tacto es indispensable entibiarse las manos, tanto más que en los otros medios de exploración. La palpación en la infancia acepta todas las variedades que enseña la propedéutica general, es decir, puede ser inmediata o mediata, superficial o profunda, manual o digital.

Al niño se le palpará desde el vértice craneal hasta los pies. Durante el primer año de vida, la palpación de la cabeza, y en particular de las fontanelas, tiene un gran significado (craneotabes, depresión o abombamiento de fontanelas y cierre prematuro o tardío). La palpación digital, practicada con el dorso, se aconseja para notar pequeñas variaciones térmicas. El signo del godete es de gran valor en la evolución renal del niño, debido a los frecuentes cuadros de síndromes avitaminósicos e hipoproteinémicos.

Al niño se le palpará en la posición en que se encuentre en el momento de la exploración o en la actitud que haya adoptado con anterioridad. Por medio de diversas maniobras se procurará distraer al niño para lograr su relajación muscular, frecuentemente indispensable, sobre todo en abdomen y cuello. Una vez agotados todos los recursos distractivos, se aprovechan los movimientos inspiratorios que siguen al llanto para poder palpar el abdomen del niño. Dentro de las maniobras de distracción se incluyen las auditivas (ruidos de juguetes y lenguaje), las visuales (dibujos o juguetes de color) y las táctiles (caricias), siempre y cuando estas últimas estén alejadas del sitio por palpar. Es menester que los familiares o los ayudantes ofrezcan los cambios posturales que el explorador indique y que éste logre el mayor contacto posible, por ejemplo, con el paciente sentado, el abdomen expuesto, flexión de cabeza con lateralización de cuello, levantamiento de piernas para tacto rectal, etcétera.

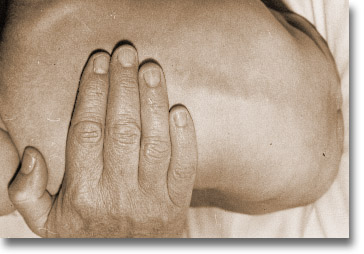

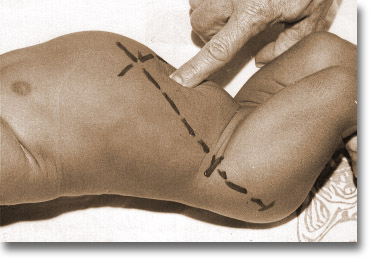

A través de la palpación es posible percibir, además de sensaciones de dolor (difíciles de apreciar en el lactante), estado higroscópico, temperatura, forma, volumen, consistencia, dimensiones y movimientos. Hay un procedimiento útil en pediatría que ayuda a evaluar el grado de desnutrición y deshidratación, consiste en formar un pliegue de piel y tejido celular subcutáneo para observar el grosor del panículo adiposo y la elasticidad de la piel (signo de lienzo húmedo).

Se palpará, de preferencia, en el orden anatómico:

Cabeza. Fontanelas, dimensiones y estado de tensión; a nivel del hueco, trago y antitrago; carrillos y, de ser necesario, palpación de orofaringe, siempre en forma sistemática.

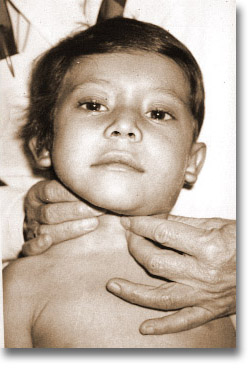

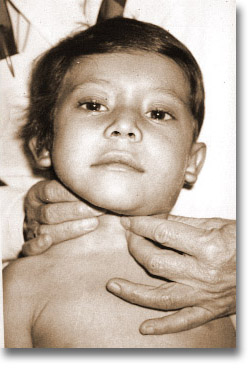

Cuello. Ganglios cervicales de las cadenas carotídea y esternocleidomastoidea, parótidas, región del ángulo del maxilar y regiones supra e infrahiodea.

Tórax. Corroboración de frecuencia respiratoria, área precordial y zonas posteriores de la cavidad, dolor, ampliación y amplexación.

Abdomen. Panículo adiposo, reflejos parietales, puntos dolorosos, abombamiento y dureza, masas, visceromegalias, líquido y estado del orificio umbilical y de las regiones inguinales.

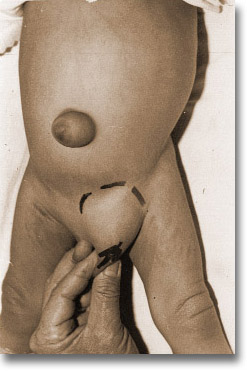

Región genitoperineal>. Escroto y contenido, (criptorquídeas, hidroceles, tumores) prepucio (reductible o no), pene, vulva y ano.

Extremidades. Consistencia muscular, integridad ósea y ganglios accesibles. El pulso, con sus variantes carotídea, carpal o pedia, siempre se deberá explorar. El tacto rectal se realizará ante la más mínima sospecha de abdomen agudo. Esta maniobra será primero monodigital y después digitomanual, con la mano libre apoyada y la activa colocada en el abdomen. El niño debe estar en decúbito dorsal recargado sobre el cóccix y con los glúteos al aire. Los ayudantes se colocarán a derecha e izquierda del niño, le sostendrán el hombro y la extremidad inferior y le flexionarán los miembros interiores. Antes de introducir el dedo enguantado y con vaselina blanca le frotarán suavemente el ano para observar contractura anal, morcilla, dolor provocado en determinado sitio y caracteres del material embarrado en el guante.

|

|

La palpación incluye las variedades inmediata, mediata, superficial, profunda, manual, digital y tacto. Los pulgares son muy útiles para la demarcación. La palpación cefálica y en especial la craneana se practica bimanualmente en busca de una gruesa anomalía. Será seguida de la palpación digital de las fontanelas. Hidrocefalias, craneosinostosis, deshidrataciones, latidos, tumoraciones, etc.

|

|

La palapación tendensiosa de la "mollera" o fontanela mayor con el propósito de saber su tensión debe ser rutinaria en el neonato o lactante con cuadros de desequilibro hodroelectrolítico (deshidratación).

|

|

|

|

En el recién nacido y el lactante no se aprecia el cuello, a simple vista, por lo que su palpación es indispensable (ganglios, tumoraciones, músculos, pulsos, etc.) Palpación cervical con el explorador por la espalda con lo que se obtiene una buena relajación.

|

|

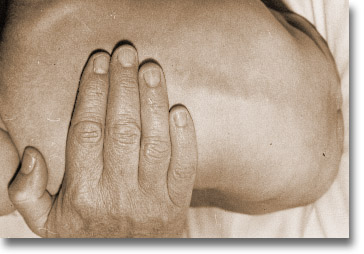

La palpación del pecho, aplicando suavemente la mano, podrá denotar "temblor catario" precordial, estertores, ritmos respiratorios, anomalías de la parrilla costal y estado de la piel.

|

|

La palpación toráxica posterior, ya sean en decúbito dorsal o mejor aún en posición erecta, sin ayuda, o con "muletas" por el ayudante, reconocerá malformaciones óseas, fremitos, soplos cardiacos u otros trastornos respiratorios.

|

|

|

|

La patología de la pobreza asoma en todo el orbe. La desnutrición de distintos grados es una representante. Cuando a ésta se asocian las gastroenteritis, la deshidratación se manifiesta con este "signo del lienzo húmedo".

|

|

|

Una vez conseguida la amistosa cooperación con el niño es posible practicar la palpación general superficial y la profunda del abdomen. Cuando esto es posible se descartan los procesos agudos, los casos graves o las tumoraciones.

|

|

Con el niño en decúbito dorsal es posible palpar manual, simultánea y comparativamente las fosas renales. Dolor, ocupación, vacuidad, tumor. Elevación del abdomen y movimientos de vaivén.

|

|

|

Palpación monomanual y dígito-digital en el niño amorosamente convencido y relajado permite palpar el riñón. Nótese la flexión del miembro inferior del lado por explorar.

|

|

|

Palpación digital y bimanal simultánea para la exploración del hemiabdomen inferior. En los lactantes se pretende abarcar todo el abdomen con los pulgares por delante y el resto de los dedos por detrás.

|

|

Para indagar linderos en las visceromegalias es útil propulsar con una mano el contenido abdominal a efecto de acercar a la mano palpatoria del explorador lo que se desea reconocer.

|

|

|

Palpación bidigital y bimanual anterior del abdomen con el fin de escudriñar crecimientos viscerales y delimitar sus bordes. Enganchamiento del borde hepático anterio-inferior.

|

|

La flexión de los muslos sobre el abdomen couadyuba a relajar el lado por palpar. Es más útil en el lado izquiedo con el propósito de detectar patología esplénica y renal.

|

|

|

El clínico situado por detrás explora los cuadrantes superiores del abdomen, en éste caso el derecho. (Hígado, vesícula biliar, páncreas, estómago, duodeno). Los juguetes que nunca deben faltar.

|

|

|

En los escolares, la ventaja de situarse el explorador a sus espaldas, estriba en que éste, puede recargarse discretamente sobre la espalda del niño y por inclinación relajar aún más la musculatura, en este caso de la izquierda (bazo).

|

|

|

|

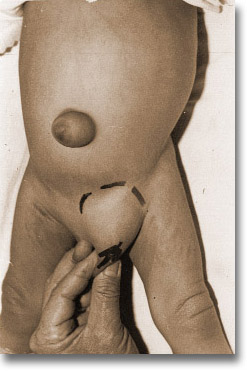

En el ombligo, el movimiento de circunvalación del dedo del explorador permitirá reconocer la existencia de una hernia, sus dimensiones y contenido (supraumbilical, infraumbilical, adherencias, epiplón, etc.) En el caso del epiplón la sensación de "granos riciformes" en el pulpejo.

|

|

|

Los movimientos de deslizamiento de ascenso y descenso de las yemas digitales y ejecutados perpendicularmente al trayecto del conducto inguinal descubren la patología de esta región y especialmente la herniaria (engrosamientos, dolor, tumoración).

|

|

La compresión de abajo hacia arriba del contenido escrotal y el retorno inmediato ante la brusca descompresión de la túnica vaginal es indicativo de hidrocelede (signo de Straffon).

|

|

|

En decúbito dorsal y/o de pie, la palpación genital del contenido de las bolsas escrotales informará de sus cambios físicos (dureza o blandura testicular, presencia o ausencia de los testículos, hiperreflexia) El reflejo cremastérico es buscado de rutina, frotando la cara interna y superior de los muslos.

|

|

Con el niño posicionado en cuclillas se aprecia también la vacuidad escrotal o la hiperreflexia cremastérica cuando se le coloca en posición erecta (testículo migratorio).

|

|

|

La ampliación toráxica anteroposterior es útil para saber cuánto expande el tórax de adelante hacia atrás. Ambas manos del explorador, una colocada en esternón y la otra en columna dorsal la apreciarán (problemas congénitos y adquiridos de la caja toráxica y su contenido).

|

|

|

|

La amplexación toráxica superior o inferior (más ésta última) es útil en la patología broncopulmonar, sobre todo en la del niño con cronicidad. Las manos del clínico se colocan a la altura de las regiones costales inferiores con sus pulgares tocándose en la línea de las apofisis espinosas y observando cuántos centímetros se alejan entre sí.

|

|

Palpación braquial bimanual, comparativa y simultánea para apreciar los caracteres físicos de los tegumentos, masas musculares y esqueletos.

|

|

|

|

La exploración palpatoria de los muslos tiene por objetivo, también reconocer el estado físico de sus componentes (estado nutricional, actividad osteomuscular, lesiones nerviosas periféricas, etc.).

|

|

Palpación bidigital practicada a la altura del terco interior tibial en busca de edema en los padecimientos cardiorenales, nutricionales y de desequilibrios hidroelectrolíticos (signo del godete).

|

|

En el lactante mayor que bipedesta (18 meses) la insinuación de nuestros dedos en los bordes internos plantares coadyubará a reconocer las tendencias del arco plantar. Ante la duda, solicitar las huellas plantares.

|

|

|

Fijación del niño, apoyo del abatelengua, guantes de látex, para la palpación profunda de la faringe y/o para la expresión adenotonsilar.

|

|

|

|

Cariños, juguetes, susurros y distracciones hacen posible el tacto rectal del lactante menor. Decúbito dorsal, miembros inferiores flexionados hacia abdomen y meñique enguantado (estenosis, dilatación, tumores, fecalitos, dolor, sangre, etc.) No olvidar la previa fricción anal.

|

|

|

Ya en el preescolar y en el escolar, el tacto rectal se puede hacer con el dedo índice. La otra mano del clínico tiende a acercar la región dolorosa o tumoral a su dedo índice (plastrón, morcilla, síndrome de ocupación, etc.).

|

|

|

En los neonatos y lactantes algunos problemas coxofemorales comunes son detectados por el signo de Ortolani (abducción con el miembro en flexión y sentir resalte) o el signo del "telescopio" o del "pistón" (salida y entrada de la cabeza femoral en la cavidad cotiloidea.

|

|

Línea de Shoemaker. Trocantes mayor pasando hacia arriba por la espina iliaca antero superior de ambos lados. Normalmente las líneas se entrecruzan por arriba del ombligo.

|

|

|

|

Triángulo de Bryant. Línea perpendicular al plano horizontal que cruza por la espina iliaca-trocánter mayor cierre del triángulo. Comparación del tamaño de ambos triángulos para investigar luxación congénita coxofemoral.

|

|

Línea de Nelaton. Espina iliaca anterosuperior a la tuberosidad isquiática. En condiciones normales el trocánter mayor se ubica por debajo de la línea.

|

|

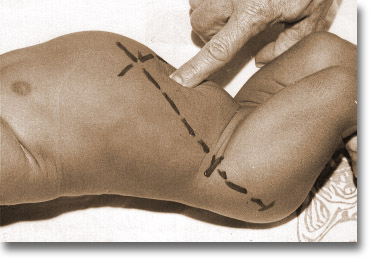

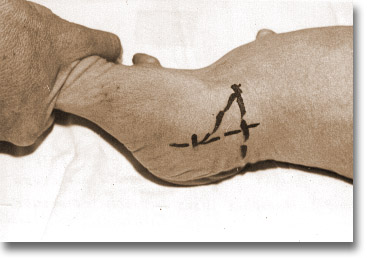

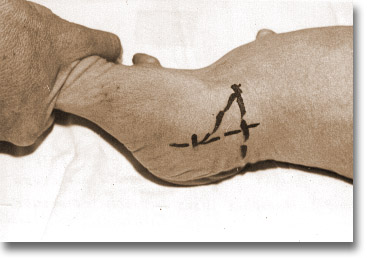

Durante la palpación es concerniente marcar los límites de las visceromegalias o tumoraciones y con traveses de dedos transcribir los hallazgos.

|

|